○日時:2025年5月25日(日) 13:30~16:00

○場所:桶川市坂田コミュニティセンター調理室(希望者は菜園「わくわくファーム桶川」も)

○内容:和菓子の「練きり」を作り、お抹茶を親子で点てて作法にのっとっていただく

○講師:菅野 泉 先生(日本菓子専門学校)

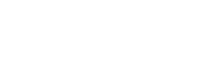

2025年度の大目標は「次世代への食文化の継承」です。

公益財団法人浦上食品 食文化振興財団の助成を受けて行う今年のプログラムは5つ。その第1弾として、和菓子をとりあげました。

と同時に、2024年に大変な被害を受けた奥能登に心を寄せ、「珠洲焼」の抹茶椀を購入しました。

日本の食文化、身体で感じてほしいな。

◆和菓子はどうやって作るのかな?

21世紀の子どもたちは、「練切(ねりきり」を知っているか? お抹茶、飲めるのかな?

ちょっとドキドキの企画でしたが、集まってくれた参加者からは「和菓子屋さん、よくいくー」と元気な声が響きました。

講師には、日本で最も古い伝統を持つ日本菓子専門学校(東京都世田谷区)から、菅野泉先生に来ていただきました。大きな声で、見やすく説明、それぞれの机にも回ってくれて、とってもわかりやすい指導は大好評。難しい・・・と泣きそうになったお友達にはすかさずフォローもしてくださいました。

事前に届いたアンは3種類。ピンク色と白色と、よく見るあずき色。当日はこの3種類を混ぜないように、うまく重ねて桜色に仕上げます。そして上から型で押すと、見事な桜練切のできあがり。

うーん、でもみんなの作品は「ひまわり?」「ダリア?」「アジサイ?」と百花繚乱でした。

泉先生は「これは、もし仕事としてやるなら1年目の人はさせてもらえません。そのくらい難しい技術です」と。

ところでこの「アン」。そもそもの材料は何だろう。色はどうやってるんだろう。

そんなお話もさすが、プロを育てる先生、ていねいに明解にしてくださいました。

◆お抹茶を点てましょう

お菓子ができたら、さあいただきましょう。「まず1個全部食べてから、お抹茶(おうす)をいただくのですよ」と聞いて「えー知らなかった」とみんなビックリ。

お茶の流派の話、点て方、温度、飲み方も教えていただき、みんなはシックな色で重量感のあるの「珠洲焼」でいただきます。お茶の道具はいろいろありますが、菅野先生から「一番五感に響くのは、やっぱりお茶碗です。だから買うなら、お抹茶椀を」とアドバイスいただき、12客の珠洲焼を買いそろえました。

能登半島の突先の珠洲市から届いた珠洲焼には、「ありがとう、頑張ります」との作家さんたちの手紙が添えられていて、こみ上げるものがありました。

お抹茶は、お茶どころ自慢の「狭山茶」を用意。先生から「うん、これおいしいお抹茶ね。これならお子さんたちも飲めるでしょう」と太鼓判をいただきました。

◆今日のおみやげは、「バケツ稲」。え、宿題??

もぐもぐでは、日本の食の柱は「米、魚、大豆」と言ってきました。そこで今年はなんとか米を植えたかったのですが、畑しか持っていないもぐもぐは、水田で育てる水稲ではなく、畑で育てる陸稲(おかぼ)にチャレンジ・・・・・と去年からやっているのですが、とても、とても難しい・・・・・。

ついにあきらめました。

ということで、今年は1家族に1バケツ、土と肥料ともみ(コシヒカリのタネ)をセットでプレゼント。バケツの中に水田を再現して、さあ、今頃はどのくらい育っているでしょうか。

夏の花を見てほしい、そして秋の実りの報告がもらえると嬉しいです。

そのほか、畑ではかぼちゃや様々な種類のサツマイモの苗、そして大豆のタネをまきました。鳥たちに食べられないようにしっかりガードして終了。さて、今どのくらい育っているかな?

ぜひ、わくわくファーム桶川をのぞいてみて下さいね。実はすんごく大きく育ってるんですよ!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参加者のみなさんの声

○わがしがすごく甘くておいしかった(志木市 小2男子)。

○お茶を飲むとき、向きを変えて飲んだり、自分の口をつけたところをふいたりするのを初めて知りました(さいたま市 小4女子)

○ねりきりの食べ方にも、お抹茶の飲み方にもルールがあるのを初めて知りました(さいたま市 小6女子)

○お抹茶をつくるとき、下にだまがたまってむずかしかった(新座市 小3男子)

●和菓子の手ざわりが気持ちよく、香りも色もよかったです(久喜市 母)

●着色料の天然と人工の違いがよくわかりました。天然にも生き物由来があって意外でした(さいたま市 母)

●和菓子の見方が変わりました。近所の和菓子屋さんに行くのが楽しみになりました。(新座市 父)