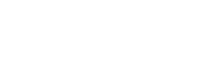

もぐもぐ特別企画「家族で行こう 能登の海 聞いてみよう 海の変化」体験ツアー

○日時:2025年7月22日(火) 23日(水) 1泊2日

○場所:石川県金沢駅集合・解散。能登半島を車で一周 輪島泊

○内容:石川の漁業関係者や食に関わる専門家を訪問。インタビュー&共働体験

○企画協力:石川県漁業協同組合、輪島支所、珠洲焼の窯元の方々、

和倉温泉「ホテル海望」孫八清史料理長、鵬学園高校生徒さんたち

○(公財)浦上食品・食文化振興財団 R7食文化復興支援事業支援活動

2025年度のテーマは「次世代への食文化の継承」です。

その第2弾として、和食文化の宝庫でありながら、2024年、大地震に見舞われた能登半島、それに加えて同年9月の豪雨災害まで被った奥能登(輪島市、珠洲市)に目を向けました。こういった災害の前から「今まで獲れなかった魚が獲れるようになった」「獲れていたものが獲れなくなった」というニュースも気になっていました。日本の食料が心配。そこで現場の人にお話を直接聞きたくて、小学生2人とそれぞれの家族、そしてもぐもぐの3人の合計9人で訪ねたのです。

◆まず、石川県全体の漁業のこと

最初に訪ねたのは、金沢港のそばにある石川県漁協。対応してくれた地下さんは資料もたくさん用意して下さっていました。

石川県は日本海側でも有数の水産業が盛んな県であること、県内には少なくとも69の漁港があること、能登半島も場所によって地形が異なっていて、獲れるもの、獲り方も違うこと、地震の影響も大きいけれど、その前から海水の温度が上がって、魚だけでなく海底の海藻たちが育たなくなって、サザエやアワビといった貝類も取れなくなっていることなど、たくさんのデータとイラストでお話を聞きました。

地震のあと、全部の港は復興しないかもしれないけれど、石川県が一丸となって「石川の魚を食べよう」というポスターが印象的でした。

漁業組合の向かいにある「金沢港いきいき魚市」は、金沢港と県内あちこちで水揚げされた海産物が集まるところです。専門家も「金沢で海のモノを買うな近江町より、ここ」と太鼓判。季節ごとに揚がるものが違いますし、お店ごとに特徴もある。ぜひ、行ってみてはどうでしょう。

お店の人も親切にどんどん教えてくれます。今回のミニ記者たちは「写真撮ってもいいですか」と必ず声をかけてシャッターを押していて、感心しました。

下の魚介類は6月末の写真。7月の訪問時はぐんと魚の少ない日でした。残念!

◆海底が上がってしまった輪島漁港

能登半島を走って輪島の町に近づくと、電信柱が斜めのままだったり、歩道の石畳がガタガタとずれたまま。潰れかけた家もあちこちに。この風景の中を、子どもたちは毎日、どんな気持ちで過ごしているのでしょう。

海の話もつらいお話でした。

ニュースで「海底が何メートルも上がってしまった」と聞いていたのは輪島市沿岸部でした。

輪島支所の上浜参事は「漁港には約200の船があります。地震は元日だったので漁はみんなお休み。船は港にぎっしり並んで隣り同士を結んでいたので、グラりと揺れてもそんなに被害はなかったんですよ」と話してくれました。それは良かった、、、「でも、海の底がぐんと上がったから、船の底が海底にこすれて動けなくなって、漁はできなくなりました」と聞いて、もぐもぐ一行は思わずため息。

船が使えないと働けない、働けないと食べていけない、とたくさんの人が他の仕事についたり輪島を出て行った話を聞いて、これから町はどうなるんだろうと不安になりました。

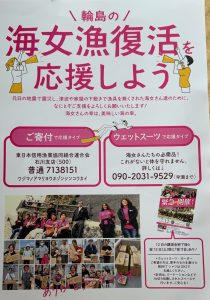

「輪島は海女さんも有名です。サザエやアワビのほかにモズクなどの海藻もとりますけど、海女さんたちは体で感じてますよ、最近、海が暖かいって。」

「でも、もう水揚げ量は7~8割は戻ってきたんですよ。それに5年後にはこの辺りを新しく作り直して再出発する計画も進んでいます」と聞いて、ちょっと安心。周囲にまだ片付け中の建物や重機がいくつもある中で、少し希望が持てました。

ただ、海の中は変わっていました。「10年くらい前から、今までいなかったサワラが獲れるようになったし、有名なノドグロは北海道のほうに行っちゃった。もうひとつ、最近はマグロが増えすぎてイカを食べちゃうからイカも取れなくなって困ってるんですよ」。

⇧白い部分がせり上がった部分です

翌朝、港に行ってみると、沖から戻ってきた船からは、ベニズワイガニがどんどん揚がってくる・・・と思ったら、高齢の男性はサザエと魚を少しずつ水揚げしていました。たまたま話が聞けたカニ漁をしているワタル君は、「1カ月に100万は稼げる」「この仕事は楽しい」と笑顔を見せてくれたのが、心のお土産になりました。

◆「珠洲焼」の窯元を訪ねました

地震後の道がどこまで直っているか、不案内のままのスタートだったので、海辺の「白米千枚田」

は通り抜けるだけ、塩づくりの「揚げ浜塩田」までは回れませんでした。

次目的地は輪島から山道を抜け、富山県側の内海沿いの珠洲市です。珠洲市は地震の後に津波に襲われ、何軒も家がさらわれたそうです。ただ私たちが行ったときは、その姿は想像できないほど草地が広々と。最初に訪ねた窯元の岩城さんが「あそこもこの辺りも、全部家はあったんですよ。うちも明治から140年の家だったので、もうなくて更地です・・・地震で崩れた窯は自分で積み直しました」と。

それでも、埼玉から子どもたちが来ると楽しみにしていてくれ、珠洲焼の歴史や、海の底にあった昔の焼き物の神秘をお話してくれました。火を入れて1200℃を越たら15~20時間も窯を炊き続けるとか。作陶の話には大人たちもすっかり引き込まれました。

2軒目の坂本さんには、土の下処理の話を聞いたり、家庭で使えそうな作品を見せてもらったりと楽しいひと時を過ごしました。

でも、親族の被災を助けている現実や、先々の心細さの言葉には、返す言葉が見つかりませんでした。

この抹茶椀で、5月に埼玉でお茶を点てました(下の写真参照)。

8月の報告会でも使います。左が岩城さん作。右が坂本さん作。

◆復興工事が進む和倉温泉一帯で、「おいしい体験」できました。

料理人の世界は日本中でつながっているって、ご存じですか?

今年からもぐもぐの副代表理事に就任した大河原実さんが、石川県司厨士会の会長に電話をしてくれ、紹介されたのが和倉温泉の海辺に建つ「ホテル海望」(ただいま修理中)の料理長 孫八清史さん。彼が卒業した地元の鵬学園高校調理科の生徒さんにも声をかけて下さり、この日は5人の高校生と、助手の西さんと孫八料理長、そして毎月魚の教室をしているという魚屋の中田さんの8人で私たちをお出迎え。会場に到着したらもうすっかり準備ができていました。

「夏においしい能登の名産を教えてください」と事前にお願いしていたので、ふぐ、サザエ、金糸ウリ、カモウリ、それに奇跡の食品と言われているふぐの糠漬けを準備してくれていました。

「この辺りはの出汁は、あごだし。トビウオなんだよ」など、食材も素材からずらりと用意してたくさんのことを教えてくださいました。

献立は、「サザエの混ぜご飯」に「能登ふぐの酢の物」、「カモウリのコンソメスープあごぞえ」にデザートまで揃った豪華版。さすが調理科のお兄さん、お姉さんたちの手早いアシストもあり、美味しく楽しいひと時が過ごせました。「日本料理は器から楽しんでいただく」という西さんの言葉も印象的でした。

「よかったら、来年も」と言っていただいた言葉で、「来てよかったんだ」と感動。

小さな活動で、能登のみなさんに何ができるか、逆に教えていただくことばかりだと、自問自答しながら訪問したものの、「いつも心はそばにある」「一緒に考えさせて」。金沢駅で大きな看板を見つけた帰り、その心だけは失わないでいようと思いました。

埼玉でも、そして5年後、10年後にも、少しでも心を寄せる人が増えるように、このあと8月17日は、能登からおいしいものを送っていただき、大河原さんが腕によりをかけて料理を仕上げます。能登に一緒に行った子供とそのご家族からの報告も楽しみです。たくさんの方と、能登の美味しさと美しさと、日本の食への思いを共有できますように。

(報告 もぐもぐ代表理事 松成 容子)